NISA制度を活用し始めて、資産運用にも興味がわいてきました。

それはいいことね。

いろいろと勉強しているうちに、「利付債」というものに出会ったんです。

債券は投資の基本と言っても過言ではないわ。

やはりそうなんですか?利付債を購入してみようかと思ってたんです。

そうなのね。それじゃあ今回は、利付債について解説していくわね。

安定した利子収入を得られる投資商品として、多くの投資家から支持されている「利付債」。

しかし、その仕組みやリスク、適切な活用方法を理解していないと、期待通りの成果が得られないこともあります。

本記事では、利付債の基本から投資戦略までを初心者にもわかりやすく解説し、リスク管理や最適な投資判断のためのヒントをお届けします。

利付債とは?基本的な定義と特徴

それでは、利付債の基本的な定義と特徴をみていきましょう。

利付債の定義

利付債とは、一定期間ごとに利子(クーポン)が支払われ、満期時に元本が返済される債券のことです。

国債や地方債、社債などが該当し、企業や政府が資金を調達する手段として発行されます。

利付債の特徴

利付債には次の4つの特徴があります。

定期的な利子収入が得られる

利付債は、半年や年1回のペースで利子が支払われます。利子は複利運用されずに毎回支払われるので、定期的な収入として当てにすることができます。

満期まで持つことで、発行通貨ベースでは基本的に元本が保証されるので、定期的に入ってくる利子を、使えるボーナスとして楽しみにすることもできますね。

元本が基本的には返ってくる

満期になると発行された通貨ベースで、額面金額(元本)が戻ってきます。満期までの期間があらかじめ定まっているので、何年後かに必ず必要な資金の運用先としては、とても安心して運用することができます。

ただし、発行元が破綻(デフォルト)してしまった場合には、元本が返ってこない可能性もあるので、発行元の信用リスクには注意が必要です。

途中売却が可能

利付債は、市場で売買されるため満期前の売却も可能です。ただし、満期前に売却しようとした際に戻ってくる金額は、その時の市場金利次第となります。

例えば、年利3%の利付債を保有していて、満期前に売却しようと思った場合について考えてみましょう。

売却時に新規で購入する利付債の多くが2%で売られている場合、3%の利付債には魅力があるため、元本よりも高い金額で売却できる可能性があります。

一方で、売却時に新規で購入する利付債の多くが4%で売られている場合、3%の利付債には魅力がないため、元本よりも低い金額での売却となる場合があります。

その為、途中売却をしようとした場合は、元本よりも高く売却できる可能性も、低く売却せざるを得ない可能性もあります。

デフォルトリスクがある

利付債には、国や地方公共団体、企業といった発行体があります。

その為、発行元が破綻(デフォルト)してしまうと、満期時に元本が返ってこないこともあります。

発行元の信用度と利率は相関関係がある為、信用度の高い発行元の利付債は比較的利率が低く設定されます。

逆に、信用度の低い発行元の利付債は比較的利率が高く設定されます。

特に社債(企業が発行する利付債)は、その企業の信用度が利率に表れる為、他の利付債と比較して高い利率を付けている利付債の購入は、慎重に検討した方が良いでしょう。

利付債のメリットとデメリット

安定した資産運用が望める利付債ですが、メリットとデメリットがあります。

メリット・デメリットそれぞれを理解してから購入することが大切です。

利付債のメリット

まずは、メリットを確認していきましょう。

安定した収入が得られる

半年や1年ごとに、定期的な利息を得ることができます。定期的な利息は、インカムゲイン(資産を保有していることで得られる利益のこと)を重視する投資家にとても魅力的です。

定期的に利息を得ることができれば、定期的に旅行をしたり、定期的に少し高級な化粧品を購入したりと、先々の予定を立てることが可能になります。

リスクが比較的低い

利付債の発行元は、国や地方公共団体、企業などです。

国が発行する利付債は「国債」と呼ばれ、比較的安全資産とされ、リスクが限定的です。

ただし、企業が発行する「社債」と比べると、利率は低い傾向にあります。

絶対に元本が保証された資産運用をしたい人にとっては、国債を購入するのが良いでしょう。ただし、資産運用の世界に「絶対」は無いので、100%元本が返ってくるとは言えません。

投資戦略の幅広さに貢献

期間や発行体の種類が多く、ポートフォリオの多様化に最適です。

発行元の信用度によって利率が異なること、満期までの期間も様々なので、いくつかの利付債を購入することで、分散投資を行うことができます。

利付債のデメリット

それでは次に、利付債のデメリットを確認していきましょう。

市場金利の影響を受ける

購入した利付債を途中で売却しようと思った際、売却価格はその時の市場金利に左右されます。

購入時よりも売却時の市場金利が上昇していると、債券価格は下落するため、元本が返ってこない可能性があります。

逆に、購入時よりも売却時の市場金利が低下している場合には、債券価格が上昇するため、元本以上の金額で売却できる可能性もあります。

信用リスクがある

発行元の破綻(デフォルト)により、元本や利息の支払いが滞る可能性があります。

発行元が破綻した場合には、最悪元本が全く返ってこない可能性もあります。

利付債の種類と市場動向

利付債には、発行元によって様々な種類があります。そこで、利付債の種類と市場動向について確認していきましょう。

利付債の種類

利付債には発行元によっていくつかの種類があります。

国債

日本国債や、米国債、新興国債などがありますが、それぞれの国の信用度によって利息が異なります。

信用度が高ければ、利息は比較的低くなり、信用度が低ければ、利息は比較的高くなります。

特に、新興国が発行元となっている国債は、破綻(デフォルト)リスクも念頭に置いて購入する必要があります。

地方債

都道府県や、市町村などの自治体が発行する債券のことです。

こちらも国債と同様に、発行元の信用度によって利率が上下します。

社債

トヨタ自動車やソニーなど、企業が発行する債券のことです。

こちらも国債と同様に、発行元の企業の信用度によって利率が上下します。

高めの利率をつけている債券を見つけた場合は、その企業の信用度や業績などを事前に調べ、満期まで企業が破綻(デフォルト)する可能性がないか、しっかりと見極めることが大切です。

外貨建て債券

利付債には、日本円建てだけでなく、米ドル建てや豪ドル建てなど、外貨建てのものもあります。

外貨建ての債券は、利息・元本ともに、その通貨で支払われます。

満期まで保有すれば元本は返ってきますが、元本は外貨で戻ってくるため、円に戻す時にはその時の為替の影響を受けます。

一方で、日本よりも高い金利を付けている国が多いため、円建ての利付債よりも多くの利息を受け取ることができます。

購入しようとしている利付債の利率を加味して、為替の損益分岐点を事前に調べてから購入を検討すると良いでしょう。

利付債の市場動向

それでは、利付債の市場動向はどの様な感じなのでしょうか。

2020年代以降、先進国の金利環境が大きく変動する中、利付債の魅力は再評価されています。

特にアメリカでは、トランプ大統領の利下げ圧力が日に日に高まっています。

利下げされると、すでに保有している債券の価格は上昇するため、米国債などは今購入することで、途中売却の利益を狙える可能性があります。

一方で、日本では利上げの観測が続いているので、今国債を購入してしまうと、途中売却した場合に元本割れする可能性も否定できません。

利付債の投資方法とリスク

ここまでお読みいただいた方の中には、利付債に興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。

そこでここからは、利付債の投資方法とリスクについて確認していきましょう。

利付債の投資方法

利付債への投資方法は、いくつか種類があります。

証券会社での直接購入

利付債は、対面式の証券会社や、ネット証券などを通じて個別に購入することが可能です。

新規に発行された利付債だけでなく、期間の途中で売却された利付債を扱っている証券会社もあります。

証券会社によって扱っている利付債にバラつきがあるので、自分が欲しいと思える利付債を販売している証券会社で、まずは口座を開くところから始めましょう。

投資信託やETF経由での購入

利付債を活用しての資産運用は、個別の利付債を購入するだけでなく、複数の債券をまとめた投資信託(ファンド)や、ETFを購入することでも可能です。

個別の利付債を購入する際には、購入できる最低金額が比較的高く設定されていますが、投資信託やETFであれば、比較的少ない金額で、多くの利付債に投資できることになるので、分散投資をしたい場合には、個別の利付債を購入するよりも、投資信託(ファンド)やETFを購入した方がいいかもしれません。

利付債のリスク要因

デメリットのところでも少し解説しましたが、利付債での運用にはリスクもあります。

そこで、リスクについて見ていきましょう。

信用リスク

発行元の信用格付が低いと、発行元の破綻(デフォルト)リスクが高まります。

信用格付けが低いほど、利付債の利率は高く設定される傾向にあるので、高い利率の利付債を見つけたからといって、すぐに飛びつくのは得策ではありません。

特に、安定的な資産運用をしたい人にとっては、高い利率を付けている利付債よりも、発行元の信用度が高い利付債を選んだ方が良いでしょう。

金利変動リスク

利付債を期間の途中で売却したいと思った場合、売却価格は市場金利に左右されます。

特に、市場金利の上昇は債券価格の下落要因になるため、この先利上げが予定されている国の利付債を購入する場合には、注意が必要です。

逆に、この先利下げが予定されている国の利付債はチャンスかもしれません。

直近では、アメリカは利下げ、日本は利上げが検討されているため、利付債を購入しようと思っている場合は、アメリカ国債などがいいかもしれません。ただし、後述する通り、為替リスクもあるので注意は必要です。

為替リスク

外貨建ての利付債は、為替変動による損益が発生する可能性があります。

日本の国債よりも利率が高い国の国債を購入したとしても、満期時に為替が大幅に円高に振れていた場合は、円に換算した場合に元本割れする可能性があります。

絶対に元本割れしたくないと思う人は、円建ての利付債を購入した方が良いでしょう。

ただし、利付債に「絶対」は無いので、リスクを下げることはできても、100%元本保証ではないので、その点には注意が必要です。

信用格付とリスク評価のポイント

債券の信用力を見極めるには、信用格付のチェックが欠かせません。主な格付機関には以下のようなものがあります。

国内格付機関

日本格付研究所(JCR)や、格付投資情報センター(R&I)などが有名です。

海外格付機関

ムーディーズや、スタンダード&プアーズ(S&P)、フィッチなどが有名です。

例えば、S&Pの格付で「AAA」は最上級の安全性、「BBB」以下は投機的とされます。

格付が高いほどリスクは低いですが、利率も低くなる傾向があります。

逆に、格付けが低いほどリスクは高いですが、利率は高くなる傾向があります。

ご自身のリスク許容度を見極めたうえで、ご自身にあったリスクの利付債を選択することが大切です。

信用リスクが金利に与える影響

発行元からすると、信用力が高ければ、低い利回りで資金調達ができます。

逆に信用力が低いと、投資家に対して高い利息を提示しなければならず、利息は上昇します。

それでは、金利変動リスクとその対策について見ていきましょう。

金利変動リスクとその対策

利付債の価格は、市場金利と反比例の関係にあります。

つまり、金利が上がれば債券価格は下がり、金利が下がれば債券価格は上昇します。

金利上昇時のシナリオと対策方法

例えば、年利2%で発行された10年債を持っているとしましょう。

期間の途中でその債権を売却しようとした場合、市場金利が3%に上昇していた場合は、新たに発行される債券の利回りが有利となり、保有している債券の価格は割安となって下落してしまいます。

それでは、金利上昇時にそなえ、どのような対策をとっておくと良いのでしょうか。

短期債中心にポートフォリオを構成する

金利上昇局面では、期間の短い債券を保有することが効果的です。

金利上昇が見込まれる場合でも、金利上昇は数か月先かもしれません。

その場合、数か月間手元資金をそのままにしておくのは、少しもったいないと思われる方も多いのではないでしょうか。

そこで、数か月後に金利上昇が見込まれる場合には、とりあえず短期で満期が到来する利付債を購入しておきましょう。短期で満期を迎えることができれば、満期を迎えた段階で、利息が高くなっている別の利付債を購入することが可能です。

分散投資

金利上昇が見込まれていても、具体的に利上げがいつなのかを予測することは困難です。

そこで、異なる満期の債券を組み合わせた「バーべル戦略」などを活用するのも一つの手です。

バーベル戦略とは、リスクの高い資産と低い資産を組み合わせて投資する戦略のことです。

バーベル戦略では、両極端の資産に投資することで、中間のリスクを避けます。この戦略の名前は、重さが両端に集中しているバーベルの形に由来しています。

金利連動型債券

インフレ連動債など、金利上昇に対応した商品も検討の余地があります。

利付債には、様々な種類がある為、ご自身のリスク許容度にあった戦略を立てることがとても重要です。

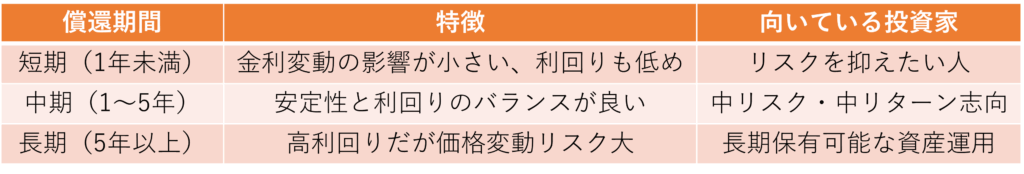

償還期限と投資戦略の最適化

利付債での資産運用は、償還期限によって、利回りやリスクが大きく異なります。

期間と特徴の相関関係については、次の通りです。

例えば、老後資金を運用する場合、年齢に応じて段階的に短期債へのシフトを検討するなど、ライフステージに合わせた戦略が重要となります。

利付債に関する税金と関連用語

最後に、利付債に関する税金と関連用語について見ていきましょう。

利付債の税金の取扱い

利付債は、利息、途中売却、外貨建てなどで税金の取り扱いが異なります。

そこで、それぞれの税金の取り扱いをみていきましょう。

利子所得

利付債の利子については、通常20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税となります。

譲渡益

満期を待たずに途中売却する際は、売却益は株式と同様に申告分離課税(20.315%)となります。

外貨建て債券

外貨建て債券の場合、為替差益も課税対象となるので、注意が必要です。

利付債に関連する用語

利付債を購入するにあたっては専門用語も理解しておきましょう。

クーポンレート

クーポンレート(利率)とは、債券の額面金額に対して支払われる利息の割合を指します。

表面利率ともいわれます。

イールドカーブ

イールドカーブとは、債券の償還期間と利回りの関係をグラフで示したものです。

利回り曲線とも呼ばれます。

イールドカーブの形状を分析することで、景気の変化や投資環境の動向を把握することが可能と言われています。

デュレーション

デュレーションとは、債券投資における元本の平均回収期間を示す指標で、単位は「年」で表されます。

また、金利変動に対する債券価格の感応度を示す指標でもあります。

スプレッド

スプレッドとは、国債と社債の利回りの差のことを言います。

まとめ

利付債は、安定した収入を得たい投資家にとって魅力的な選択肢です。

しかし、金利変動や信用リスクなどの特性を理解し、自身の投資目的やライフプランに合った戦略を立てることが成功のカギです。

格付や償還期限、市場環境を見極めながら、賢く投資を進めましょう。

現在は、アメリカが利下げ、日本が利上げを検討しているということもあり、今購入するのであれば米国ドル建ての債券がいいかもしれません。

しかし、アメリカが利下げ、日本が利上げを行えば、為替は円高に進むかもしれません。

もしかしたら、表面的な利率が低かったとしても、日本の国債を購入しておけば良かった、という可能性があるかもしれないということです。

いずれにしても、資産運用の方法について、正解も不正解も現段階では分かりません。

どんな資産運用を選択するにも、それぞれのメリット、デメリットをしっかりと把握したうえで、ご自身が最適と思う資産運用方法を選択すると良いでしょう。